La grande offensive (seconde bataille)

Première phase

La rupture du front russe par le maréchal von Mackensen, le 2 mai à Gorlitz, peut inciter le Haut Commandement allemand à dégarnir le front oriental au profit de l'occidental.

Dans leur volonté de refouler l’ennemi au-delà de la frontière, les généraux Joffre et Foch n’ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont prévu la mise en œuvre simultanée, entre la Bassée et Arras, de neuf divisions anglaises et de six corps d’armée français, soit vingt divisions selon le déploiement ci-après :

- de la Bassée à Loos-en-Gohelle, de part et d’autre du canal, sous le commandement du général Sir Douglas Haig, les neuf divisions anglaises,

- de Loos-en-Gohelle à Noulette, le IXème CA (général Curié) composé des 17ème DI (Guignabaudet), 18ème DI (Bolgert) et 58ème DI (Lefevre),

- de Noulette au Grand Éperon, le XXIème CA (général Maistre) composé des 43ème DI (Lanquetot), 13ème DI (Cadoudal) et 48ème DI (Capdepont),

- d’Ablain-Saint-Nazaire à la ferme de Berthonval, le XXXIIIème CA (général Pétain) composé des 70ème DI (Fayolle), 77ème DI (Barbot) et la division marocaine (Blondlat),

- face à Neuville-Saint-Vaast, le XXème CA (général Balfourier) composé des 11ème DI (Ferry), 39ème DI (Nourrisson) et 53ème DI de réserve (Berthelot),

- d’Ecurie à Roclincourt, le XVIIème CA (général Dumas), composé des 33ème DI (Blanc) et 34ème DI (de Lobit),

- de Roclincourt à Saint-Laurent, le Xème CA (général Wirbel) composé des 19ème DI (Bailly), 20ème DI (Anthoine) et 81ème DIT (Gallet),

- en outre, deux corps de cavalerie, sont placés en réserve de la Xème armée en zone arrière.

- enfin, selon Pierre Miquel (Les Poilus), ont été prévus pour cette offensive :

- 800 tubes de 75 mm (divisions et corps d’armée), dotation initiale : 100 coups,

- 16 tubes de 155 mm court et 34 de 155m/m long, allocation de 30 coups par jour,

- 4 tubes de 220 mm, allocation de 25 coups par jour.

Des chemins sont aménagés par les sapeurs pour desservir les PC et les différents dépôts de vivres, eau, munitions et matériels, postes de secours, et permettre des accès faciles à l'artillerie.

La préparation tactique n'est pas moins minutieuse : de nombreuses missions de reconnaissances et des photographies aériennes permettent l'établissement de plans directeurs au 1/5000ème et leur distribution aux éxécutants pour leur zone d'action.

Assis au premier plan: généraux Barbot et Pétain

Debout, de gauche à droite :

chef de bataillon Allégret, capitaine de Massignac, capitaine de Combes, capitaine Lageon, capitaine de Féligonde, capitaine de Bernis, colonel Stirn, lieutenant Kreitmann

L’attaque s’effectuera sur un front restreint de dix kilomètres allant de Roclincourt à Notre-Dame de Lorette : cinq corps d’armée solides et appuyés par une puissante artillerie auront des missions bien précises.

Une préparation préliminaire s’étalera sur huit jours par intermittence et avec consommation modérée (Les femmes françaises employés dans les usines d’armements reconverties sont encore en nombre insuffisant et n’ont pas encore acquis la dextérité et l’agilité nécessaires pour subvenir aux besoins des artilleurs). Elle sera complétée par le tir continu de 400 canons, quatre heures avant l’heure H.

Le début de l'offensive générale est fixé au 9 mai 1915.

Face à ce dispositif, selon des sources allemandes, le Kronprinz Rupprecht de Bavière ne met en ligne que la valeur de cinq corps d’armée ainsi déployés du nord au sud :

- face aux divisions britanniques, de Givenchy-lez-La Bassée à Grenay : le VIIème AK du général von Kehler composé des 6ème B.DIR, 13ème et 14ème DI, en liaison à sa droite avec le XIXème AK saxon

- au centre, de Grenay à la rive sud de la Souchez, y compris le plateau de Lorette : le XIVème AK du général von Hänisch comprenant la 29ème DI (général Isbert), soit les régiments 113, 114, 142 et 112, la 28ème DI d'élite badoise (général von Trotta) formée de la 55ème Brigade (von Blücher) avec le 40 Fusilier et le 111 Grenadier, de la 56ème Brigade (Tiede) avec le 110 Fusilier et le 109 Leibgrenadier

- de la Souchez à la Scarpe et la voie ferrée d'Arras à Douai : le Ième AKR (général von Fasbender) composé notamment des 5ème, 6ème et 13ème DI, avec en particulier les 11, 12 et 13ème s b. RIR, le 153ème RI

- le 39ème Landwehr prussien en réserve dans les tranchées arrière de Vimy

- les régiments de cavalerie de réserve bavarois se tiendront près du 39 Landwehr prêts pour une exploitation.

L'ensemble représente 25000 hommes et 24 batteries d'artillerie lourde et de campagne en position dans Angres et Liévin pour un front de 18 kilomètres.

Kronprinz Rupprecht de Bavière

Dès le 1er mai, une forte activité de reconnaissance, tant aérienne que de la part des ballons d'observation, se développe dans les deux camps, d'autant que la météo estivale est de retour. En même temps, l'artillerie française débute un pilonage systématique, planifié mais épisodique des tranchées allemandes et de leurs arrières. Il est toutefois modéré, car les recomplètements des stocks après les combats de mars ne sont pas achevés et il convient donc de les économiser pour parer toute pénurie. Les batteries allemandes ne tardent pas à répliquer.

Le 8 mai, à 18 heures, un important geyser de flamme jaillit du sol à droite de la chapelle de Lorette, à la jonction du 112ème Grenadier et du 40ème Fusilier. Sans doute provoqué par l'explosion prématurée d'une mine, il est suivi, au cours de la nuit, par des corps à corps très meurtriers entre chasseurs alpins et chasseurs noirs saxons. Le lendemain, dès 6 heures, 400 bouches à feu entament des tirs de destruction sur les cinq lignes de tranchées, les boyaux de circulation intermédiaires et les voies de communication des zones arrière allemandes.

Quatre heures plus tard, l'explosion simultanée de quinze mines souterraines donne le signal de la grande offensive française de printemps. Ces explosions projettent dans l'atmosphère tout ce qui se trouve au-dessus du fourneau : vivants ou cadavres parfois désarticulés, terre, cailloux, divers matériels et parfois latrines, qui retombent ensuite sur le sol.

Après avoir fait tomber à la pelle la faible couche de terre qui cachait leurs parallèles de départ aux vue des observateurs adverses et à la surprise de ceux qui leur font face, les vagues d'assaut jaillissent en avant de leur réseau de barbelés, et se précipitent dans leurs lignes remuées et bousculées par les obus.

Les opérations des corps d'armée sont certes coordonnées, mais chacun se trouve face à des réalités différentes qui ne permettent pas une progression en ligne. Il semble donc préférable d'étudier leurs actions séparément, malgré l'inévitable ennui des retours en arrière.

Au XXXIIIème CA (général Pétain)

C'est à lui qu'incombe la mission d'enlever les cotes 119 de Givenchy et 140 de Vimy.

A cet effet, partant des lisières sud de Carency et du Bois de Berthonval, la 70ème division (général Fayolle) avait pour mission d'attaquer Carency et la 77ème du général Barbot, conjointement avec la DI marocaine du général Blondlat, devait franchir la route de Béthune, enlever le Cabaret Rouge et le cimetière de Souchez, puis pousser un régiment à la cote 119 et Givenchy. La division marocaine avait pour objectif la cote 140 en liaison avec le XXème Corps qui était à sa droite

Les 97ème et 159ème RI de la division Barbot enlèvent les premières tranchées ennemies assez aisément mais au prix de quelques tués et, dans leur fougue, percent entre le Ier b. RAK et la 22ème DI, s'emparent de l'ouvrage Oméga et atteignent la route nationale. Le 97ème remonte vers le Cabaret rouge et enlève le cimetière. Le 159ème poursuit vers la cote 119, franchit le ravin des Écouloirs, anéantit une batterie d'obusiers qui s'y cachait et opère sa jonction avec les Zouaves, Turcos et Légionnaires de la division marocaine qui ont atteint la cote 140 et même lancé quelques patrouilles vers Vimy et Givenchy. En une heure et demie, ils ont franchi 4,5 kilomètres à travers un paysage lunaire et créé dans le dispositif ennemi une poche de 4 kilomètres de large. Harassés et assoiffés, ils ne peuvent poursuivre leur action. En outre, de nombreux officiers sont hors de combat, les laissant sans chef. Le haut commandement n'avait pas envisagé une avance aussi rapide et les troupes prévues pour l'exploitation de la brèche ont été maintenues assez loin en arrière dans un souci de sécurité et de secret.

Les divisions de réserve allemandes de Douai et Roubaix ont été alertées et sont déjà en route par tous moyens disponibles. En attendant leur arrivée, le colonel Tiede, chef de la 56ème brigade de la 28ème division badoise, rameute dans Lens tous les personnels disponibles, même les magasiniers, les musiciens et les conducteurs de véhicules hippomobiles et avec le III/109 bataillon et deux escadrons de cavalerie démontés, gagne l'endroit critique et avec l'appui de l'artillerie qui tire depuis Neuville Saint-Vaast et la ferme de la Folie, ferme la brèche. L'arrivée des divisions de réserve vers 17 heures, avec mission de barrer le chemin entre le Cabaret Rouge et Farbus, contraint les assaillants français à se replier jusqu'à la route nationale. Le 97ème se resserre sur le Cabaret Rouge, le 159ème et la division marocaine dans le chemin des Pylônes et les Chasseurs sur la route de Souchez à Carency.

Le lendemain, les combats se poursuivent avec toujours autant de violence. Privé de toute communication avec ses régiments, le général Barbot se rend en première ligne pour apprécier la situation. Blessé par un éclat d'obus et relevé par l'un de ses hommes, il est aussitôt évacué sur l'hôpital de Villers-Chatel, après avoir exhorté ses troupes à tenir côute que coûte. Le colonel Stirn, commandant la 88ème brigade, le remplace. Le 12 mai, il est dans la baraque qui lui sert de PC, en train de consulter ses cartes pour prendre connaissance de la situation de la 77ème division, lorsqu'un éclat d'obus traverse la cloison de bois et lui sectionne la carotide. Il n'a pas eu le temps de porter ses étoiles.

La situation vue par les Allemands

L'intervention des 115ème DI (général von Kleist) et de la 58ème DI (général von Gensdorf) a permis, au soir du 9 mai, de réduire la poche ouverte dans le front de la 5ème b.DIR (général Kress von Kressenstein). Cependant, des éléments français se trouvent toujours de part et d'autre de la route Arras-Béthune. Le Kronprinz Rupprecht décide de remanier son dispositif : dans un premier temps, la 28ème DI est renforcée sur le plateau de Lorette par un bataillon de Jäger (chasseurs), la 115ème DI relève la 5ème DIR, deux régiments de la 58ème et un régiment d'artillerie sont adaptés au Ier b.ARK. De plus, il obtient du QG impérial l'envoi de la 117ème DI saxonne de Rethel à Douai, en réserve.

Les contre-attaques lancées les deux jours suivants n'obtiennent que peu de résultats et se soldent par de lourdes pertes. Réunissant à Hénin-Liétard ses commandants de corps d'armée, le Kronprinz leur donne l'ordre de tenir coûte que coûte les positions de Carency et Ablain-Saint-Nazaire, garantes du maintien sur le plateau de Lorette.

Ce 11 mai, von Falkenhayn ordonne au VIIIème AK renforcé de la 16ème DI de faire mouvement sur Douai, comme réserve d'Armée. Pour sa part, la 117ème (général Küntze) est poussée au sud-est de Lens.

La 28ème DI relève sur le plateau de Lorette les troupes épuisées alors que des éléments du XXIème CA y sont solidement incrustés. Dans la soirée, la 117ème est adaptée au Ier b.AKR pour la défense de Neuville-Saint-Vaast et le VIIIème AK (général Riemann), moins la 15ème DI restée en réserve à Douai, est inséré dans le dispositif du XIVème AK

Au XXIème CA (général Maîstre)

Combinant son action avec celle du XXXIIIème CA, il a pour mission, ce 9 mai, de chasser l'ennemi du plateau de Lorette. Or, en liaison avec le 40ème Fusilier à sa droite, c'est la 28ème division badoise qui y occupe la plus grande partie des tranchées, le complexe de la chapelle et le Kanzel, et dans la vallée en contre-bas, Ablain-Saint-Nazaire et la route vers Carency.

Bondissant de leurs tranchées, situées vers le musée actuel ou dans le Fond de Buval, les vagues d'assaut de la 43ème DI (général Lanquetot) et de la 13ème DI (général Cadoudal), qui seront bientôt renforcées et complétées par la 6ème DI (général Jacquot), enlèvent les trois premières lignes de défense dont de nombreux occupants ont été mis hors de combat par les mines et les tirs d'artillerie. Mais, d'une part, elles subissent les tirs de barrage de l'artillerie allemande (dont des 280) qui ne tarde pas à riposter ; d'autre part, elles sont prises à partie par les mitrailleuses de la redoute de la chapelle et du Kanzel qui, tirant à 0,75 mètre du sol les fauchent comme des blés et contraignent les survivants à se terrer dans les cratères d'obus ou sur les bords d'un cratère de mine de 80 mètres de tour. L'apparition d'une seule tête coiffée ou non d'un képi suffit à déclancher le "staccato" de plusieurs mitrailleuses. Cette situation perdure les jours suivants.

De son côté, la 70ème DI du général Fayolle, à la droite du XXIème corps, franchit, dès son débouché, les ravins et cuvettes qui la séparent des lisières sud de Carency tenu par quatre bataillons (deux de chaque 109 et 111) et six compagnies de pioniers, sous les ordres d'un chef de brigade. Après avoir emporté trois lignes de tranchées et atteint la lisière sud du village, elle doit conquérir le terrain mètre par mètre et à la grenade. Le soir venu, les ruines de quelques maisons de l'îlot Sud sont entre ses mains et, à l'est, la route de Souchez a été atteinte à plusieurs endroits.

Le lendemain, l'enveloppement du village se poursuit par l'est : la route vers Souchez est coupée et toute communication entre les deux villages est interdite. Le bois de l'autre côté de la route est repris dans la journée du 11 et, le 12, c'est le tour du mamelon 125 au nord-est du village et de la carrière sise au nord-ouest. Toute retraite lui devenant impossible, la garnison se rend : c'est plus de 1000 prisonniers, emmenés par un colonel, qui prennent la direction de la captivité.

La perte de Carency conduit le Commandant de la 6ème Armée à confier au gal von Fasbender le commandement unifié des trois corps d'armée, XIVème AK, VIIIème AK et Ier b.AKR avec mission de se maintenir sur les positions du moment et d'être en mesure de gagner rapidement une ligne de résistance solide et durable entre Carency et Neuville-Saint-Vaast.

Jusqu'au soir du 12 mai, la situation sur le plateau de Lorette est restée inchangée. Il fait chaud, l'odeur fétide et putride qui s'élève de cet immense charnier sur lequel s'ébattent des myriades de grosses mouches noires, est atroce. Les combattants allemands le comparent à l'enfer et l'appelent "le chaudron de la sorcière".

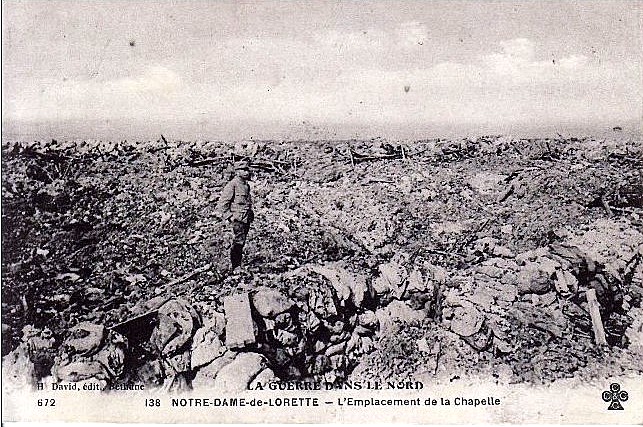

A la nuit tombante, quelques chasseurs, à la faveur de la pénombre, parviennent à ramper sans se faire repérer jusqu'au pied de la redoute de la chapelle. Arrachant quelques sacs de sable, ils aveuglent des créneaux de mitrailleuses et permettent ainsi à leurs camarades d'accourir et de bondir à l'intérieur du réduit. Des corps à corps acharnés à la baïonnette ou au couteau de chasse s'y déroulent toute la nuit. Au matin, ce n'est qu'une poignée de survivants qui s'enfuit vers l'est du plateau.

La chapelle, qui n'est plus qu'un tas de ruines, est dépassée. Autour d'elle, un enchevêtrement de souterrains, entonnoirs, trous d'obus remplis de cadavres et de matériels.

Cependant, des bataillons du 109 Leibgrenadier et du 40 Fusilier résistent toujours sur les éperons de la Blanche Voie et de Souchez et continuent d'interdire toute nouvelle progression de la 70ème DI dans la vallée. L'éperon de Souchez est peu à peu conquis les jours suivants mais celui de la Blanche Voie résiste toujours, appuyé par les tirs de mitrailleuses appartenant au groupement constitué par des éléments des 109 Grenadier et 40 Fusilier. La ligne française décrit alors un arc-de-cercle depuis l'ouest d'Ablain-Saint-Nazaire jusqu'aux flancs de l'éperon de Souchez et cette situation persiste durant huit jours, car les deux môles de résistance sont maintenant tenus par la 117ème DI silésienne qui, dans la nuit du 13, y a relevé les régiments 106 et 110, très éprouvés.

A la suite de la perte de la barricade entre Ablain et la colline par les régiments 157 et 111, après de sanglants combats au cours desquels succombe le capitaine Silvert, commandant le III/111 bataillon, les tranchées de la Blanche Voie sont enfin reprises le 22 mai. Une contre-attaque menée dans la nuit du 23 par deux bataillons du 22ème RIR et du 40ème Fusiliers est rapidement enrayée.

C’est un rassemblement de survivants de neuf régiments (11, 22, 201, 40, 109, 110, 111, 142 et 157) qui occupe maintenant Souchez, mais ils sont désorganisés car ils ont aussi enregistré d'importantes pertes au cours des combats des dernières semaines.

Il est à noter qu’un renfort de jeunes appelés de la classe 1915 arrive le 25 mai pour nos corps d’armée engagés dans l’offensive. Ils sont dotés de la tenue gris bleu, le fameux « bleu horizon », mais, dans les tranchées, les guetteurs porteront désormais sous leképi une lourde calotte d’acier, la cervelière, afin de réduire le nombre de blessés à la tête.

Retour à la 70ème DI

La reconquête des deux derniers éperons de l’est du plateau permet enfin à la 70ème division du général Fayolle de reprendre son attaque dans la vallée de la Souchez et, en premier lieu, dans Ablain-Saint-Nazaire, où une brèche de 500 mètres est ouverte dès le 27 dans le flanc sud défendu par trois compagnies du 111. Le pâté de maisons proche de la magnifique église du XVIème est repris à son tour le 29.

Toutefois, des éléments des 142ème et 157ème RIR ferment toujours très âprement le verrou de la sucrerie de Souchez. Tandis qu’à l’est du village, la 77ème division, aux ordres du général Pillot, est toujours aux prises avec ses adversaires à hauteur de la route d’Arras-Béthune, au cimetière et au Cabaret rouge : elle se trouve sous les feux croisés provenant des cotes 119 et 140 et ceux de Souchez toujours occupé. Niché dans la vallée du même nom, au confluent des ruisseaux de Carency et de la Saint-Nazaire, ce village se prolonge à l’est en pente douce vers la cote 119. Ensuite la ligne de faîte continue vers le sud-est pour atteindre la falaise de Vimy, la cote 140. De part et d’autre de la route d’Arras à Béthune, les points d’appui du Cabaret rouge et du cimetière sont en liaison avec les fortifications établies dans le Bois, le château de Carleul et son parc, protégés par un obstacle naturel, « le Schlammulde », marais créé par une dérivation du Carency. Fin mai, ils sont toujours l’objet de furieux combats.

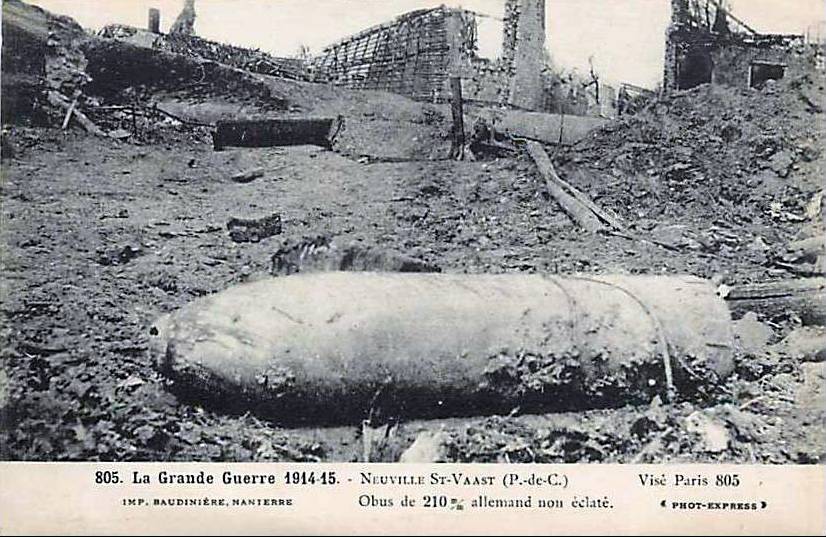

Au XXème CA

Plus au sud, le général Balfourier a lancé ses deux divisions, la 11ème (général Ferry) à droite et la 39ème (général Nourrisson) à gauche et en liaison avec la division marocaine, le 9 mai, à 10 heures, depuis le bois de Maroeuil et la ferme de Berthonval vers la crête de la Folie et la colline du Télégraphe de Thélus. Deux obstacles importants se dressent sur leurs parcours : le village de Neuville Saint-Vaast surfortifié et le Labyrinthe qui doit réserver de nombreuses surprises.

Rapidement, quatre lignes de tranchées tenues par des bataillons des 12ème et 13ème régiments bavarois sont dépassées, des blockhaus isolés et Les ouvrages Blancs sont enlevés. Mais, dans leur hâte et leur fougue, les premières vagues d'assaut ont omis de "nettoyer" à fond les positions conquises et se trouvent prises à revers par des défenseurs qui, cachés lors de leur passage, leur tirent maintenant dans le dos, les contraignant à revenir en arrière pour procéder au nettoyage complet avec l'aide des secondes vagues. Conjointement, elles s'emparent du hameau de la Targette et, en moins de deux heures, la route Arras-Béthune est franchie.

Dès que la 39ème aborde les premières maisons de Neuville, le combat change de conditions : il apparaît aussitôt que le village devra être repris rue par rue et maison par maison (caves y compris). Une manœuvre en tenaille par le nord et le sud est tentée : le cimetière communal, au sud-est, est atteint dans l’après-midi et devient le théâtre de furieux corps à corps entre les tombes bouleversées et éventrées par l'artillerie. Prise et reprise deux fois, la nécropole reste finalement entre les mains allemandes.

La 11ème DI, dont l’objectif était le carrefour des Tilleuls et la colline du Télégraphe, est stoppée par le fameux complexe du Labyrinthe et doit attendre un appui sérieux de l’artillerie.

Réunies, les deux divisions renforcées de la 53ème DI du général Berthelot doivent entreprendre la reconquête du village : âpres et meurtriers, les combats se déroulent jour après jour. Enfin, le 15 mai, toute la partie centrale autour de l’église est abandonnée par l’adversaire qui reste néanmoins encore solidement retranché dans le quartier nord et quelques maisons de l’ouest du village. La situation ne change guère au cours de la décade suivante : le communiqué journalier laconique de Grand quartier général se borne à mentionner la poursuite de tirs d’artillerie sur le village.

Le 27 mai, la 5ème DI (général Mangin) prend la relève et entame avec la 53ème DI (général Berthelot) la reconquête du Labyrinthe, défendu par les 161 et 205ème RIR sous les ordres du général Göringer, pour ne l’achever que le 16 juin. En même temps elle poursuit jusqu'au 9 juin le nettoyage du village qui n’est plus qu’un amas de ruines. Selon un chroniqueur allemand, la 53ème DI aurait lancé 24000 grenades en trois jours.

Retour au XXXIIIème CA

Après avoir reconquis entièrement les ruines de Carency, la 70ème division peut maintenant se tourner vers Ablain-Saint-Nazaire, tout aussi fortifié et tenu par les 142 et 157. L'encerclement, comme celui de Carency, semble être la seule solution. Tout en verrouillant la lisière sud, la division longe la route en direction de Souchez, dont elle atteint la sucrerie le 15 mai. Le surlendemain, elle lance une attaque sur Ablain à 4 heures. Atteint par un obus, un dépôt de matériels situé dans le centre du village, saute, causant de nombreuses victimes. La 117ème DI silésienne (général Küntze) qui, après seulement cinq journées de présence, a perdu 235 morts, 650 blessés et 72 disparus, doit être relevée par la 28ème badoise pourtant dèjà très amenuisée. Le 40ème Fusilier, dont les pertes depuis le 9 mai s'élèvent à 189 morts, 479 blessés et 137 disparus, est à son tour remplacé par des bataillons des 109 et 110 (deux de chaque régiment) le 19.

La chute, le 22 mai, de la barricade installée entre la lisière nord-ouest du village-forteresse et la falaise abrupte du plateau de Lorette, permet une action décisive contre la sucrerie de Souchez qui est emportée le 30 mai, après deux journées d'âpres combats contre les 157ème et 142ème RIR. Reprise dans la nuit, elle est définitivement reconquise à l'aube. Le 93ème d'Anhalt et le 11ème RIR relèveront les précèdents le 4 juin et tenteront plusieurs contre-attaques qui toutes échoueront.

Le 9 juin, après une préparation d'artillerie, les tirailleurs s'élancent contre le 93ème qui lâche pied et rebrousse vers le centre de Souchez. Ce village est autant fortifié que ses voisins, mais il compte aussi nombre de points d'appui, tant dans le centre qu'aux lisières. En outre, la dérivation de la Carency a permis la transformation du bois et du parc du château de Carleul en un vaste marais, obstacle naturel supplémentaire dénommé "Schlammulde"

Le 15 juin, Souchez est toujours occupé et la 70ème DI du général Fayolle butte toujours sur le château de Carleul.

L’offensive du 9 mai visait avant tout la reprise du plateau de Lorette et des cotes 119 de Givenchy et 140 de Vimy. L’effort avait donc été porté sur le centre du front, soit 10 kilomètres sur 18. Les actions menées aux ailes droite et gauche avaient surtout pour but d’y fixer l’adversaire et l’empêcher de renforcer ses forces du centre.

Au XVIIème CA (général Dumas)

Arrivée de Champagne en avril pour renforcer le corps d'armée du général Dumas, la 34ème DI (général Lobit), a attaqué le 9 mai sur la direction Roclincourt-Thélus (colline du Télégraphe). Elle se heurte au Ier b. AKR qui se bat dans cette région depuis octobre. C’est un échec complet : elle perd la moitié de ses officiers et le tiers de ses hommes.

De son côté, la 33ème DI (général Blanc) en liaison à sa gauche avec la 11ème DI, est soumise dès son départ, à des tirs de flanquement en provenance d’Écurie. Néanmoins, elle parvient à s'ouvrir une brèche entre la jonction du RIR 3 et d’une brigade de la DIR 1 qui, encerclée par les flammes sur trois côtés, tombe : une voie vers la crête de Vimy s'ouvrait. L'occasion ne fut pas saisie et l'arrivée de renforts (5ème b. RI venue de Bailleul) referma la brèche. Une heure et demie après le début de l'attaque, la question était réglée : de nombreux morts et blessés de part et d'autre et 92 prisonniers français dont des jeunes portant des uniformes neufs et la cervelière sous le képi.

Le 21 mai, cette division rejoindra, au sud sud-ouest d’Arras, le secteur de Blangy, Saint-Sauveur, château Cruchon, Achicourt.

Au Xème CA (général WIRBEL)

Les 19ème DI (général Bailly) et 20ème DI (général Anthoine) du X° corps d’armée du général Wirbel n’obtiennent pas plus de succés. Du 9 au 12, la première s’efforce en vain de reprendre le terrain entre le Point du Jour et la station Chanteclerc de Bailleul-sire-Berthoult, tandis que la seconde échoue en partant de Blangy.

Au IXème CA (général Curié)

Au nord du plateau de Lorette, le IXème CA n’a pratiquement entrepris aucune opération dans son secteur : dès le premier jour de l’offensive, ses divisions ont renforcé les deux corps d’armée chargés de l’effort principal, pour relever les vagues d’assaut ou leur prêter main forte.

Le bilan de cette grande offensive s’avère très lourd. Certes 24 canons, 134 mitrailleuses et 7500 prisonniers ont été capturés mais le prix est élevé : 100000 tués ou blessés dont bon nombre mourront peu après. Les pertes allemandes sont vraisemblablement moindres, de l’ordre de 80000. Mais la cote 140 de Vimy est toujours solidement tenue par les troupes du Kaiser.